Bericht aus Kurdistan

Kinder spielen Fußball vor den Zelten eines Flüchtlingscamps in der Autonomen Region Kurdistan (Irak): provisorische Behausungen, kaum medizinische Versorgung – für über 200.000 Jesiden bleibt eine sichere Rückkehr unrealistisch. Die IGFM berichtet über die Eindrücke während eines Aufenthalts im Juli 2025. Foto: IGFM

Multiple Gefahrenherde allgegenwärtig – Internationale Unterstützung schwindet

Erbil/ Frankfurt am Main: Juli 2025

Während sich viele internationale und regionale Hilfsorganisationen aus der autonomen Region Kurdistan zurückziehen, bleibt die Situation für über 200.000 jesidische Binnenvertriebene weiter angespannt. Während humanitäre Organisationen die Region verlassen, destabilisiert eine Vielzahl von regionalen und internationalen Akteuren die Sicherheit für die Bevölkerung. Trotz der akuten Gefahrenlage und der unmittelbaren Dringlichkeit einer regionalen und internationalen politischen Antwort auf diese Herausforderungen, denen sich die Jesiden noch elf Jahre nach dem Genozid ausgesetzt sehen, verblasst die Aufmerksamkeit und der Handlungsdrang der internationalen Gemeinschaft.

Zelte im Camp Sheikhan, Aut. Region Kurdistan. Im Camp Sheikhan leben hauptsächlich jesidische Geflüchtete, die im Zuge des vom IS verübten Genozids flohen. Foto: IGFM

Sicherheitslage

Ausschlaggebend für die angespannte Sicherheitslage in der aut. Region Kurdistan ist die Existenz diverser staatlicher und nichtstaatlicher Akteure aus dem Aus- und Inland, die in der Region divergierende politische Interessen verfolgen. Beispielgebend ist der Drohnenangriff auf verschiedene Ölanlagen in Südkurdistan, der am 14. und 15. Juli 2025 von einem noch nicht identifizierbaren Akteur durchgeführt wurde. Angriffe auf zentrale Infrastruktur, die zur Destabilisierung der aut. Region Kurdistan führen sollen, sind keine Seltenheit.

Eine konstante Bedrohungslage in der Region ergibt sich des Weiteren durch einen fortwährenden Beschuss der türkischen Luftwaffe auf Stellungen der PKK, sowie auf Ziele ziviler Infrastruktur. Inwieweit mit der Waffenniederlegung der PKK ein Ende der türkischen Intervention in der Region einhergeht, bleibt abzusehen.

Ferner hatte auch der Iran-Israel Konflikt Einwirkungen auf die Sicherheitslage in der Region. Durch fehlgeleitete und abgeschossene Drohnen existierte sowohl eine direkte Gefahr für die lokale Bevölkerung als auch eine unterschwellige Bedrohungslage, die durch eine Eskalation und Ausweitung des Israel-Iran Konflikts verschärft werden könnte.

Ein weiterer Faktor, der die Sicherheitslage in der aut. Region Kurdistan beeinflusst, ist die parallele Existenz diverser staatlicher und nichtstaatlicher bewaffneter Akteure, deren Zuständigkeit, Befugnisse und Autorität für die Zivilbevölkerung nicht durchschaubar ist. Demnach agieren in der aut. Region Kurdistan sunnitische Stammesmilizen, PKK-nahe Milizen, sowie die schiitischen PMF-Milizen (Popular Mobilization Forces) außerhalb staatlicher Kontrolle. Die PMF-Milizen sind jedoch teilweise in staatliche Strukturen eingebunden, indem sie dem Oberbefehl des irakischen Premierministers unterstellt sind und aus Mitteln des Staatshaushalts bezahlt werden. Diese zwar formell existierende Integration erschwert eine klare Differenzierung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteure. Viele dieser Milizen werden für zahlreiche extralegale Entführungen und Tötungen verantwortlich gemacht, die jedoch mehrheitlich keine strafrechtlichen Konsequenzen mit sich ziehen, da es keine Instanz gibt, die geltendes Recht auf dieser Ebene durchsetzen kann.

Undurchsichtige Strukturen innerhalb der exekutiven Gewalt führen zu einem Sicherheits- und Machtvakuum, das die Gefahr birgt, ein potentieller Nährboden für islamistische Strukturen zu sein. Der sog. IS profitiert maßgeblich von der Abwesenheit eines staatlichen Gewaltmonopols. Das Wiedererstarken des IS bleibt somit eine ernstzunehmende und akute Gefahr für die vom IS verfolgten religiösen Minderheiten, wie die Jesiden, Christen, Schiiten und Zoroastrier.

Ein staatliches Gewaltmonopol fehlt, da die Verwaltungsverhältnisse zahlreicher Gebiete zwischen der Zentralregierung und der aut. Region Kurdistan unklar sind. Dies betrifft vor allem Regionen wie Kirkuk oder Teile der Ninawa-Ebene, die vor dem Angriff des IS von der zentralirakischen Regierung verwaltet wurden, jedoch im Zuge des Gegenangriffs hauptsächlich von kurdischen Milizen zurückerobert wurden. Zwar wurden diese formell im Zuge des Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2017 und des Sinjar-Abkommens aus dem Jahr 2020 wieder an die Zentralregierung angegliedert, doch bleibt die Verwaltungshoheit umstritten, da in den Regionen mehrheitlich ethnische Kurden und Minderheiten, wie Jesiden, Assyrer und Turkmenen, wohnen.

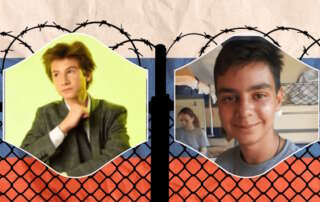

Khalil Al-Rasho (r.) und Pir Shero (l.) von der Barzani Stiftung im Gespräch mit zwei Absolventen des Ausbildungsprojekts, die sich als Tischler im Camp selbstständig gemacht haben. Foto: IGFM/ Kurdistan TV

Aussichtslose Rückkehr

Eine Rückkehr der Geflüchteten in ihre Heimatdörfer bleibt aussichts- und perspektivlos. Zwar ist es angestrebtes Ziel der Zentralregierung, die Camps zu schließen und die Geflüchteten wieder in ihren Heimatdörfern anzusiedeln, doch bleibt die Umsetzbarkeit dieser Agenda illusionär. Diese Tatsache begründet sich in Faktoren wie einer mangelnden Existenzgrundlage vor Ort, einem noch nicht umfänglichen infrastrukturellen Wiederaufbau der zerstörten Gebiete und einer bedenklichen Sicherheitslage.

Ungeachtet der prekären Sicherheitslage und der fehlenden existenziellen Infrastruktur gibt es Bemühungen der Zentralregierung, monetäre Anreize für eine Rückkehr in die jeweiligen Heimatorte zu schaffen. Auf der einen Seite stellt das Ministerium für Migration und Vertreibung finanzielle Unterstützungsleistungen bereit, die speziell darauf abzielen, Camp-Bewohner im Falle ihres Auszugs aus den Camps bei ihrer Rückkehr zu unterstützen. Der Betrag, den das Ministerium pro Familie im Falle einer Rückkehr zahlt, liegt bei vier Millionen Dinar (ca. 2.500 Euro). Problematisch ist nicht nur der geringe Betrag der Auszahlung, sondern auch der Verteilungsschlüssel, der diesen Auszahlungen zu Grunde liegt. Demzufolge sind substantielle Differenzen in den Beträgen der Auszahlung zu erkennen. Demnach würden arabische Geflüchtete eine Entschädigung (pro Familie) von bis zu 25 Millionen Dinar (ca. 15.500 Euro) erhalten, während jesidische Geflüchtete ca. 4 Millionen Dinar (ca. 2.500 €) erhalten würden. Diese Disparitäten lassen darauf schließen, dass jesidische Geflüchtete strukturell, basierend auf der ethnischen und religiösen Zugehörigkeit, diskriminiert werden.

Auf der anderen Seite gibt es institutionelle Grundlagen, wie beispielsweise das Yazidi Survivors Law oder das im Jahr 2009 verabschiedete Gesetz Nr. 20, auf Basis derer betroffene Personen Entschädigungsansprüche einfordern bzw. geltend machen können. Nach langer Zeit hat die irakische Zentralregierung Ende des Jahres 2024 damit angefangen, die schon lange angekündigten Entschädigungen im Rahmen des Gesetzes Nr. 20 auszuzahlen, die die erlittenen Schäden kompensieren und eine Rückkehr erleichtern sollen. Dennoch reichen auch die ersten ca. 75.5 Millionen Dollar, die an ca. 11.000 Personen ausgezahlt wurden, nicht aus, um eine Rückkehr und eine Existenzgründung zu finanzieren. Weitere Auszahlungen an noch nicht entschädigte Familien sollen auf die erste Runde der Auszahlung folgen.

Im Gegensatz zum Gesetz Nr. 20 umfasst das Yazidi Survivors Law, das im Jahr 2021 verabschiedet wurde, keine einmalige Auszahlung, sondern ein monatliches Gehalt, ein Stück Land oder eine Hauseinheit, sowie Programme zur psychosozialen Betreuung für Opfer von sexueller Gewalt und Unterstützung bei der Reintegration in das Bildungssystem. Das Yazidi Survivors Law richtet sich, anders als der Name vermuten lässt, nicht exklusiv an jesidische Opfer des Genozids, sondern auch ganz explizit an alle anderen ethnischen Minderheiten, die von der Gewalt des sog. IS betroffen waren. Doch um seine jeweiligen Ansprüche im Rahmen des Yazidi Survivors Law geltend machen zu können, bedarf es einer gerichtlichen Klage, die das jeweilige erlebte Leid schildert und beweist. Diese Voraussetzung stellt eine immense strukturelle Hürde für viele Familien dar und macht das Gesetz zum Gegenteil eines niedrigschwelligen Angebots. Die Jesiden und Jesidinnen finden sich seit elf Jahren in dem Dilemma wieder, weder in den Flüchtlingscamps ein würdiges Leben führen zu können, noch die Perspektive zu haben, in eine sichere und aufgebaute Heimat zurückzukehren zu können. Derweil bleibt die Versorgungslage in den Camps desaströs und der Weg zurück weiterhin verwehrt.

Khalil al-Rasho während eines Interviews beim jesidischen Sender Sema Channel. Das Interview wurde auf Arabisch geführt. Hier gelangen Sie zum Interview. Foto: IGFM

Versorgungslage in den Camps

Die Situation vor Ort ist erschütternd: Viele vertriebene Familien leben unter extrem schwierigen Bedingungen und haben keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung. Ein fehlendes Abwassersystem, das enorme Müllproblem und die derzeitige Hitze begünstigen die Ausbreitung von Krankheitserregern, deren Behandlung jedoch nicht gewährleistet werden kann.

Viele internationale und regionale Organisationen stellen ihre Arbeit und Unterstützung in den Flüchtlingscamps ein. Insbesondere im Gesundheitssektor sind die Folgen solcher Prozesse verheerend. Die medizinische Versorgung im Camp Mamrashan ist derzeit auf die Existenz eines Krankenpflegers reduziert. Im Camp leben zurzeit mehr als 4.000 Personen. Khalil Al-Rasho und Matthias Böhning haben zusammen mit der Camp-Leiterin des Camp Mamrashan, einem auf medizinische Versorgung angewiesenen Camp-Bewohner und dem Krankenpfleger auf die desaströse Situation vor Ort aufmerksam gemacht. Den Aufruf finden Sie hier.

Nicht-staatliche Institutionen nehmen im Hinblick auf die Versorgung der Geflüchteten eine zentrale Rolle ein. Sie übernehmen strukturelle Aufgaben und somit auch eine Verantwortung für die Menschen vor Ort. Ihre Abwesenheit offenbart strukturelle Defizite hinsichtlich der Organisation der Camps und der damit einhergehenden Verantwortbarkeit für die Gewährleistung von funktionierender Infrastruktur, wie z. B. dem Zugang zu einer ärztlichen Versorgung.

Khalil Al-Rasho, Leiter der Abteilung Humanitäre Hilfe – Naher Osten und Matthias Böhning, Generalsekretär der ISHR, während eines Treffens mit Dr. Krmanj Othman, Berater beim Justizminister der Regierung der aut. Region Kurdistans und Vizepräsident der International Society for Human Rights Asia & Pacific. Foto: IGFM

Projekte und Arbeit vor Ort

Während seiner 45. Reise in die Autonome Region Kurdistan hat sich Khalil Al-Rasho intensiv mit der Situation in den Flüchtlingscamps auseinandergesetzt, den Austausch mit Campbewohnern und Campleitern gesucht, neue Bildungskurse in drei Camps initiiert, sowie die Arbeit der IGFM der lokalen Zivilgesellschaft vorgestellt.

In den Camps Dogri, Isyan und Baadre hat er Alphabetisierungs-, Englisch- und Erste-Hilfe-Kurse initiiert. In dem Camp Karbarto II, in dem zuvor das, in Zusammenarbeit mit der Barzani Charity Foundation, durchgeführte Ausbildungsprojekt umgesetzt wurde, traf sich Khalil Al-Rasho mit ehemaligen Absolventen dieses Projekts. Diese Absolventen haben sich nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung selbständig gemacht und sind in dem Camp als Elektriker oder Tischler tätig. Das Projekt konnte nicht nur einen individuellen sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen, da die ehemaligen Teilnehmenden zu einer substantiellen Verbesserung der örtlichen Infrastruktur beitragen.

Zudem führte Khalil Al-Rasho Interviews mit dem kurdischen Fernsehsender Kurdistan TV, dem kurdischen Radiosender Radio Shexan und dem jesidischen Nachrichtensender Sema TV. In diesen sprach er über die Anfänge des IGFM-Engagements in der autonomen Region Kurdistan und die Herausforderungen, die mit der Arbeit in den Camps einhergehen, sowie über die akut prekäre Versorgungslage in den Camps und die Situation der IS-Überlebenden im In- und Ausland.

Für einen Teil seines Aufenthalts wurde Khalil Al-Rasho von Matthias Böhning, Generalsekretär der International Society for Human Rights (ISHR), begleitet. Während dieser Zeit haben sie sich u.a. mit dem stellv. Gouverneur von Dohuk, Majid Sayid Salih, der Barzani Stiftung und den Campleitern des Camp Karbarto II ausgetauscht. Im Vordergrund dieser Treffen stand die allgemeine Situation und die Zukunft der im Jahr 2014 geflüchteten Personen.

Veröffentlicht am 19. August 2025