30 Jahre nach Srebrenica

Dieses schlichte Wandbild lädt nicht zum Diskurs ein – es verkündet. Seine zentrale, unbehelligte Lage verleiht ihm die Wirkung eines inoffiziellen Denkmals. Es zeugt nicht nur von Leugnung, sondern auch von einem öffentlichen Narrativ, das Geschichte mit fester Farbe neu schreiben will. Foto: Artem Kryvulia

Ein Kommentar von Artem Kryvulia:

veröffentlicht am 9. Juli 2025

In diesen Tagen jährt sich der Völkermord von Srebrenica zum dreißigsten Mal – das Massaker an über 8.000 bosniakischen Männern und Jungen durch bosnisch-serbische Truppen gilt als das dunkelste Verbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl der Genozid von internationalen Gerichten anerkannt wurde, hat Serbien ihn bis heute nicht offiziell als solchen eingestuft. Leugnung und Geschichtsrevisionismus sind weiterhin weit verbreitet – in der politischen Rhetorik, in den Medien und im Bildungswesen.

Das Porträt von Stefan Dimitrijević prangt gut sichtbar an einer Wand im Zentrum Belgrads – umrahmt von militärischen Abzeichen und roter Schrift. Größe und Standort des Wandbildes deuten auf eine stille Billigung einer Person hin, die in einem fremden Krieg unter fremder Flagge kämpfte – und werfen Fragen auf, was in der städtischen Bildsprache als heldenhaft gilt. Foto: Artem Kryvulia

Und doch erinnern sich Teile Serbiens an etwas ganz anderes.

Während die Welt innehält, um an den Völkermord von Srebrenica zu erinnern, scheint es, als würden sich Teile Serbiens an etwas völlig anderes erinnern.

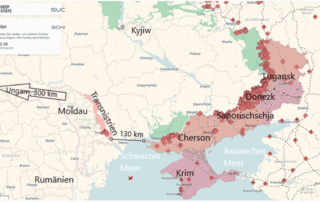

An einer belebten Straßenecke im Zentrum Belgrads ist ein Wandbild zu sehen, das an den gefallenen ausländischen Kämpfer Stefan Dimitrijević erinnert, der 2022 im von Russland besetzten Luhansk ums Leben kam. Über seinem Kopf prangt das inzwischen berüchtigte „Z“ – ein Symbol, das weithin mit der großflächigen Invasion der Ukraine durch Russland verbunden ist. Rund um sein Porträt verschmelzen die Ikonografien des serbischen Nationalismus und der russischen imperialen Nostalgie nahtlos: der doppelköpfige Adler, das Abzeichen der Prizrak-Brigade, die Trikolore-Flaggen.

Nur wenige Straßen weiter verkaufen Souvenirläden offen „Z Россия“-Schlüsselanhänger neben Magneten mit der serbischen Flagge und kyrillischen Aufschriften wie „Србија“. Touristen kaufen sie, oft ohne zu wissen, welche Rolle dieses Symbol bei der Rechtfertigung von Kriegsverbrechen spielt – tausende Kilometer entfernt. Für manche Einheimische hingegen ist es ein Zeichen ideologischer Verbundenheit, ein Ausdruck der Solidarität mit Russland und der Ablehnung des Westens.

Und über dem Herzen der Stadt thront ein riesiges schwarzes Wandbild – von unbekannten Urhebern gemalt – mit der provokanten Aufschrift in weißen Buchstaben:

„Der einzige Genozid auf dem Balkan war der an den Serben.“

Es ist eine Provokation. Und es ist ein Narrativ – eines, das dem internationalen Konsens über Srebrenica widerspricht und die serbische Rolle zur Opferrolle, ja fast zur exklusiven Wahrheit der Jugoslawienkriege umdeutet. In der Erinnerungsforschung nennt man das „konkurrierende Opferrollen“: der politische Prozess, das Leid anderer zu entwerten, um das eigene hervorzuheben.

Vergessen durch Erinnern

Die Erinnerungspolitik in Serbien ist nicht nur von Leugnung geprägt – sondern von Verdrängung.

Anstatt das Erinnern an Srebrenica vollständig zu tilgen, haben nationalistische Kräfte es durch neue Helden, neue Mythen und neue Traumata ersetzt – vom NATO-Bombardement 1999 bis hin zu serbischen Kämpfern im Donbas. Indem Serbiens Vergangenheit mit Russlands Gegenwart verknüpft wird, entsteht ein Narrativ des antiwestlichen Widerstands, das tief bei jenen verankert ist, die sich von internationaler Gerechtigkeit im Stich gelassen fühlen.

Erinnerung verblasst nicht einfach – sie wird umprogrammiert. Symbole wie das „Z“ füllen die Leere, die die Weigerung hinterlässt, sich den Verbrechen der Vergangenheit zu stellen. Sie bieten eine Ersatzidentität – eine, die auf Trotz basiert statt auf Aufarbeitung.

Das Nachleben des Völkermords

Der 30. Jahrestag von Srebrenica ist ein Prüfstein – nicht nur für Serbiens politische Führung, sondern auch für seine Zivilgesellschaft und kollektive Erinnerung.

Im ganzen Land organisieren Aktivist:innen und NGOs Mahnwachen und öffentliche Debatten. Doch diese Stimmen werden häufig von lauteren, sichtbaren Ausdrucksformen des Revisionismus übertönt.

Auf einem der aufgenommenen Fotos ist ein Graffiti mit dem Buchstaben „Z“ zu sehen – direkt neben dem Wandbild von Dimitrijević gesprüht. Als wolle man den öffentlichen Raum für einen fernen Krieg und ein vertrautes Narrativ zurückerobern: Serbien als ewiges Opfer, stets unter Belagerung.

Ein Narrativ, das bereits Menschenleben gekostet hat. Und bis heute kostet.

Souvenirs mit dem „Z“-Symbol liegen unauffällig zwischen Touristenartikeln – ein Bild dafür, wie Propaganda ihren Kontext verliert und zur Ware wird. Zwischen Kühlschrankmagneten und Erinnerung verschwimmt die Grenze zwischen Ideologie und Kitsch. Foto: Artem Kryvulia

Europas Erinnerungsspaltung

Im europäischen Kontext ist Serbien nicht allein. Überall auf dem Kontinent versuchen rechtsextreme Akteure, vergangene Gräueltaten umzudeuten oder zu verharmlosen – im Dienst heutiger Ideologien.

Doch Serbien ist einzigartig in seiner institutionellen Zweideutigkeit. Während in Bosnien und Herzegowina Srebrenica jährlich offiziell gedacht wird, verharrt Serbien in einem Zustand ambivalenter Erinnerung: Allgemeines zivilgesellschaftliches Leid wird zwar anerkannt – die konkreten historischen Fakten aber nur selten.

Die öffentliche Zurschaustellung prorussischer Symbole, insbesondere des militarisierten „Z“, ist hier nicht verboten. Anders als in vielen EU-Staaten, wo es als Kriegspropaganda gilt, wird es in Serbien verkauft, getragen, an Wände gesprüht – normalisiert.

In der Erinnerungsforschung spricht man von „mnemonischer Konvergenz“: Wenn sich die Erinnerung an einen Konflikt mit der eines anderen vermischt – und die Grenze zwischen historischer Wahrheit und politischem Kalkül verschwimmt.

Ein Moment der Entscheidung

Dreißig Jahre nach Srebrenica steht Serbien am Scheideweg. Wird es weiterhin fremde Kriege romantisieren und die eigene Geschichte umschreiben? Oder wird es sich endlich seinen eigenen Geistern stellen?

Die Frage ist nicht nur akademisch. Sie ist existenziell.

Denn Erinnerung ist nicht das, was wir in Museen oder Lehrbüchern aufbewahren.

Es ist das, was wir auf Schlüsselanhänger drucken.

Was wir an Wände malen.

Und das, was wir sehen – oder nicht sehen wollen – wenn wir daran vorbeigehen.

In Srebrenica bleiben die Gräber.

In Belgrad wird das Schweigen lauter.